根瘤菌是一种与豆科植物共生的细菌,它们在豆科植物的根部形成根瘤,并通过一种称为固氮的过程将大气中的氮气转化为植物可利用的氨。这个过程对于豆科植物的生长至关重要,因为氮是植物合成蛋白质和其他重要生物分子的关键元素。

根瘤菌固氮的原理主要涉及以下几个方面:

1. 共生关系:根瘤菌与豆科植物之间形成了一种互惠共生的关系。植物提供根瘤菌所需的碳水化合物和其他有机物质,而根瘤菌则通过固氮作用为植物提供氮源。

2. 固氮酶:根瘤菌细胞内含有一种特殊的酶固氮酶,这种酶能够将大气中的氮气(N2)还原为氨(NH3)。固氮酶需要一种称为铁钼辅因子的辅助因子,以及能量和还原剂(如电子供体)来催化这一反应。

3. 能量供应:固氮作用是一个能量密集型的过程,需要大量的能量来驱动。根瘤菌通过氧化有机物质来产生能量,这些有机物质通常由植物提供。

4. 还原剂:固氮酶还需要一种还原剂来提供电子,以便将氮气还原为氨。在根瘤菌中,这种还原剂通常是由植物提供的碳水化合物氧化产生的。

5. 环境因素:固氮过程对环境条件非常敏感,特别是对氧气的存在非常敏感。因为氧气会抑制固氮酶的活性,所以根瘤菌通常在低氧或无氧的环境中生活,如根瘤内部。

6. 共生信号的交换:根瘤菌与豆科植物之间的共生关系是通过一系列的化学信号来调节的。植物会释放特定的化学物质来吸引根瘤菌,并引导它们在根部形成根瘤。而根瘤菌也会释放信号分子来诱导植物形成根瘤。

7. 根瘤的形成:当根瘤菌到达植物根部后,它们会侵入根部的细胞,并诱导这些细胞发生一系列的变化,最终形成根瘤。根瘤为根瘤菌提供了一个适合固氮的环境。

8. 固氮作用的产物:固氮作用的最终产物是氨(NH3),这是一种植物可以直接利用的氮源。氨在植物体内进一步转化为其他含氮化合物,如氨基酸和蛋白质。

通过固氮作用,根瘤菌不仅为豆科植物提供了氮源,还有助于改善土壤的肥力,因为固氮作用产生的氨可以增加土壤中的氮含量。这对于农业和生态系统的健康都非常重要。

根瘤菌固氮原理:豆科植物与微生物的共生奇迹

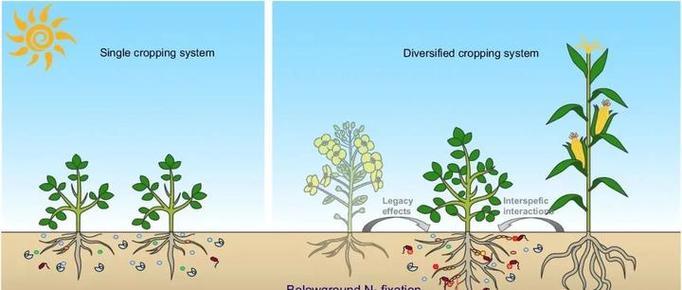

在自然界中,豆科植物与根瘤菌之间形成了一种独特的共生关系,这种关系不仅对豆科植物的生长至关重要,也对整个生态系统产生了深远的影响。根瘤菌能够将空气中的氮气转化为植物可利用的氮源,这一过程被称为固氮。下面,我们就来详细了解一下根瘤菌固氮的原理。

根瘤菌与豆科植物的共生关系

根瘤菌是一种杆状细菌,它们与豆科植物共生,形成根瘤。在这个过程中,根瘤菌侵入豆科植物的根部,刺激根部细胞增生,形成瘤状组织,即根瘤。根瘤菌在根瘤中大量繁殖,并开始固氮作用。

固氮酶:根瘤菌固氮的关键

根瘤菌固氮的关键在于固氮酶。固氮酶是一种特殊的酶,它能够将空气中的氮气(N2)转化为氨(NH3)。这个过程在常温常压下进行,是自然界中唯一能够将氮气转化为植物可利用形式的生物过程。

固氮过程详解

固氮过程可以分为以下几个步骤:

| 步骤 | 描述 |

|---|---|

| 1 | 根瘤菌侵入豆科植物根部,形成根瘤。 |

| 2 | 根瘤菌在根瘤中大量繁殖,并开始固氮作用。 |

| 3 | 固氮酶催化氮气(N2)还原为氨(NH3)。 |

| 4 | 氨与根瘤菌内的酸性物质反应,生成铵盐。 |

| 5 | 铵盐在根瘤菌内一系列氨基划酶的作用下变成有机胺,例如氨基酸。 |

| 6 | 有机胺和无机铵释放,被植物利用。 |

固氮的意义

根瘤菌固氮对豆科植物和整个生态系统具有重要意义:

- 为豆科植物提供氮源,促进植物生长。

- 提高土壤肥力,改善土壤结构。

- 减少化学氮肥的使用,降低环境污染。

- 促进农业可持续发展。

人工接种根瘤菌剂

由于豆科作物周围的土著根瘤菌数量很少,难以满足作物生长的需要。因此,世界上的豆科作物都需要人工接种根瘤菌剂。人工接种根瘤菌剂给农作物生产的氮肥不会有环境污染,不需长途运输,使用过程中没有氮流失,而人工施用化学氮肥流失率往往大于50%。

根瘤菌固氮是豆科植物与微生物共生关系的一个奇迹。通过固氮作用,根瘤菌为豆科植物提供了丰富的氮源,促进了植物的生长,同时也为整个生态系统带来了诸多益处。了解根瘤菌固氮的原理,有助于我们更好地利用这一自然资源,推动农业可持续发展。

以上就是黄楼生活网小编为大家分享的根瘤菌固氮原理,豆科植物与微生物的共生奇迹「已解决」,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注黄楼生活网!

站长不易,多多少少是点心意