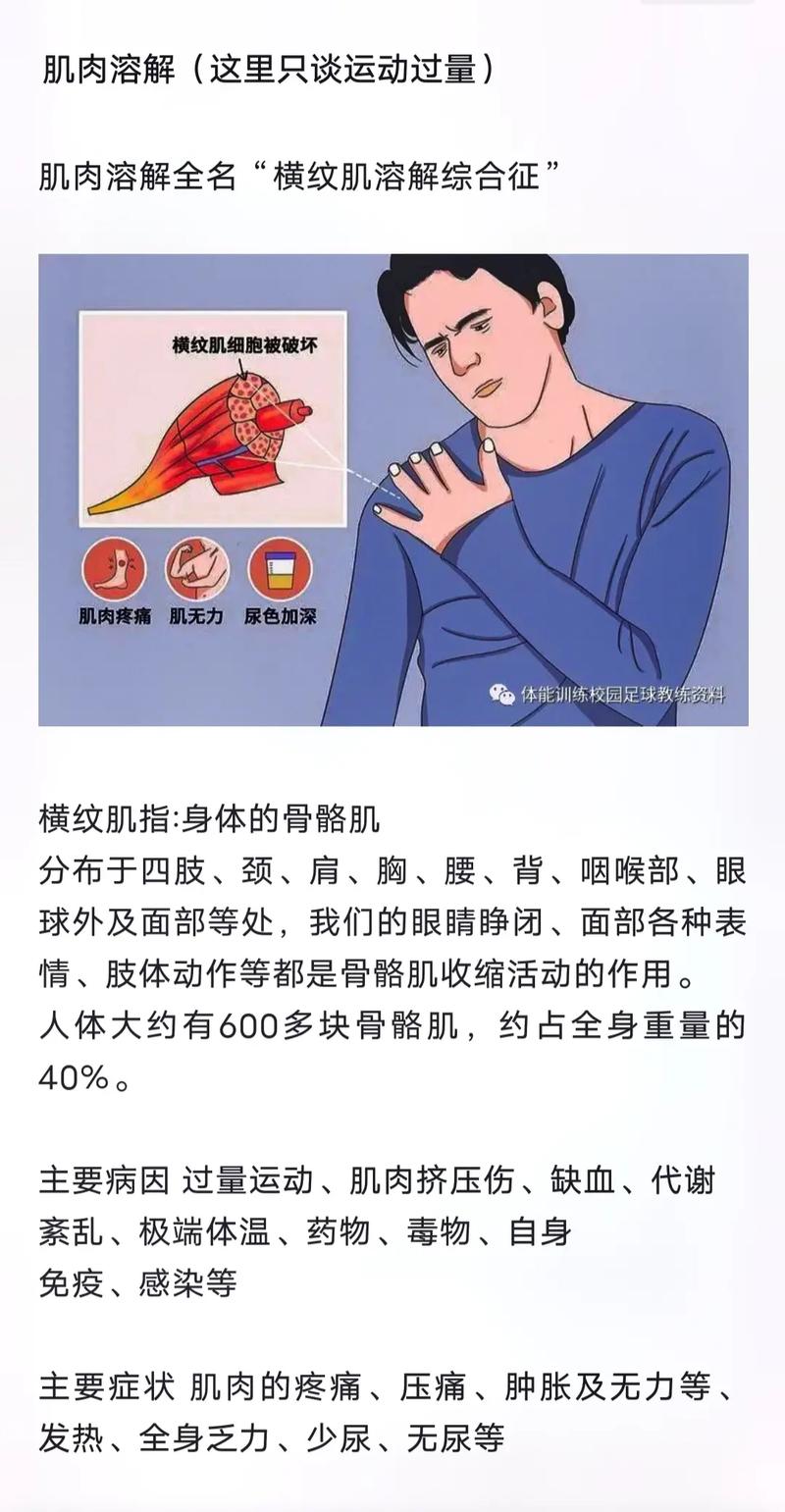

横纹肌溶解症(Rhabdomyolysis)是一种肌肉疾病,主要表现为肌肉细胞(横纹肌)的破坏,导致肌肉组织释放大量的肌红蛋白和其他细胞内容物进入血液。这种状况可能由多种原因引起,包括创伤、药物反应、感染、遗传因素、代谢异常等。

临床表现1. 肌肉疼痛:通常是横纹肌溶解症的主要症状,患者会感到肌肉酸痛、僵硬或压痛。2. 肌肉无力:由于肌肉细胞破坏,患者可能会出现肌肉无力的症状。3. 深色尿液:由于肌红蛋白释放到血液中,患者的尿液可能会变成深色,类似于可乐或茶色。4. 肿胀:受影响的肌肉区域可能会出现肿胀。5. 发热:患者可能会出现低热。6. 恶心和呕吐:有时伴随消化系统症状。

诊断横纹肌溶解症的诊断通常基于临床表现、血液检查和尿液检查。血液检查可能显示肌酸激酶(CK)水平升高,这是肌肉损伤的标志。尿液检查可能会显示肌红蛋白水平升高。

治疗方法1. 补液:通过静脉输液补充液体,帮助肾脏排出肌红蛋白,防止肾脏损害。2. 碱化尿液:使用碳酸氢钠等药物使尿液呈碱性,以减少肌红蛋白在肾脏中的沉积。3. 休息:患者应避免剧烈运动,给予肌肉充分的休息。4. 药物治疗:根据具体情况,可能需要使用非甾体抗炎药(NSAIDs)来缓解疼痛和炎症。5. 病因治疗:针对导致横纹肌溶解症的原因进行治疗,例如停用相关药物、治疗感染等。6. 透析:在严重病例中,如果肾脏功能受损,可能需要透析治疗。

横纹肌溶解症是一种严重的疾病,需要及时诊断和治疗,以避免潜在的并发症,如急性肾衰竭。如果您怀疑自己或他人可能患有横纹肌溶解症,应立即就医。

横纹肌溶解症临床表现

横纹肌溶解症,顾名思义,是指横纹肌细胞受损,影响细胞膜完整性,导致肌细胞内物质进入细胞外液和血液循环而出现的一系列症状。以下是横纹肌溶解症的一些典型临床表现:

横纹肌溶解症,顾名思义,是指横纹肌细胞受损,影响细胞膜完整性,导致肌细胞内物质进入细胞外液和血液循环而出现的一系列症状。以下是横纹肌溶解症的一些典型临床表现:1. 尿液异常

患者排尿时,尿液可能呈现深红色或褐色,排尿量减少,有的患者甚至出现不排尿现象。这是由于肌细胞破裂后释放的肌红蛋白进入尿液所致。2. 肌肉异常

大腿、肩部、下腰部等部位的肌肉通常会出现疼痛、肿胀、无力、僵硬等症状。有时病人还会肌肉痉挛,出现手臂和腿部活动困难的情况。3. 其他症状

如果病人出现急性肾功能衰竭,还会出现食欲不振、恶心、呕吐、焦虑、嗜睡等症状;如果患者出现弥散性血管内凝血,还会出现出血、贫血、心跳加快、呼吸困难、寒战、高热等症状。另外,患者还出现白细胞和中性粒细胞比例升高的现象。横纹肌溶解症治疗方法

针对横纹肌溶解症的治疗,主要包括以下几个方面:

针对横纹肌溶解症的治疗,主要包括以下几个方面:1. 一般性治疗

主要是通过去除诱因进行治疗。感染应控制感染;如果是外部碰撞或挤压所致,应尽快对外伤进行治疗;如果是服用某种药物中毒而引发横纹肌溶解综合征,则需要停用药物。2. 药物治疗

可以先用生理盐水或甘露醇缓解体内电解质紊乱的症状,再用碳酸氢钠注射液碱化尿液,促进肌红蛋白排出,从而达到治疗的目的。3. 肾脏过滤废物的治疗

主要有血液透析、血液滤过、血液灌流等方法,都能在一定程度上帮助肾脏过滤废物,使尿液逐渐恢复正常。4. 手术治疗

通常是在骨筋膜室综合征合并横纹肌溶解综合征时应用,以筋膜间室切开减压术为主,避免肌肉坏死。横纹肌溶解症预防措施

为了避免横纹肌溶解症的发生,以下是一些预防措施:

为了避免横纹肌溶解症的发生,以下是一些预防措施:1. 注意运动安全

在进行高强度运动前,应充分热身,避免突然进行剧烈运动。2. 避免长时间挤压肌肉

在日常生活中,尽量避免长时间挤压肌肉,如长时间驾驶、长时间站立等。3. 注意药物使用

在使用某些药物时,应遵医嘱,避免过量使用。4. 注意饮食

保持均衡饮食,避免摄入过多高蛋白食物。| 治疗方法 | 作用 |

|---|---|

| 补液治疗 | 增加血容量,促进废物排泄,纠正脱水和改善肾功能 |

| 碱化尿液 | 提高肌红蛋白在尿中的溶解度,并减少其对肾脏的毒性影响 |

| 血液净化 | 清除体内异常物质及代谢产物,迅速降低肌酸激酶水平,减轻器官损害风险,并支持稳定的液体平衡 |

| 对症治疗 | 针对横纹肌溶解症患者的具体症状,采取相应的对症治疗措施 |

| 病因治疗 | 积极寻找并治疗横纹肌溶解症的病因 |

以上就是黄楼生活网小编为大家分享的横纹肌溶解症临床表现及治疗方法,横纹肌溶解症临床表现「已解决」,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注黄楼生活网!

站长不易,多多少少是点心意