大暑是农历二十四节气之一,通常在公历的7月22日或23日,是夏季最热的时期,也是一年中气温最高、湿度最大的时期。

大暑是几月几日

大暑,作为二十四节气中的第十二个节气,每年都在公历的7月22日、23日或24日之间。它标志着夏季的最后一个节气,也是一年中日照最多、最炎热的时期。

大暑的由来

大暑的“大”字,意味着程度之深,而“暑”则是指炎热。因此,大暑的意思就是非常炎热。这个节气源于古代农耕文明,象征着气温的变化,意味着农作物将面临极端的高温,并且需要额外的关注和管理。

大暑的气候特点

在中国,特别是在南方地区,大暑期间常常会出现高温、高湿的天气。气温通常能够轻松突破35摄氏度,部分地区甚至会超过40摄氏度。在这样的炎热天气下,人们的生活和工作方式也会有所调整,许多人选择在早晨和晚上进行户外活动,避开正午的高温。

大暑对农业的影响

大暑时节,农作物的生长情况与气候变化密切相关。在这个特殊的节气中,农田的管理显得尤为重要。过高的温度可能对某些作物的生长造成负面影响,而适时的灌溉和施肥将有助于提升作物的生长速度和抗逆性。

大暑期间的健康保健

在高温环境中,保持身体健康尤为重要。大暑时节,人体肠胃的消化功能较为薄弱,饮食应以清淡为主,不可多吃肥腻、辛辣、煎炸食物。除了多喝水、常食粥、多吃新鲜果蔬外,还可适当多食用一些清热祛湿、降火的食物,比如莲子、百合、绿豆、冬瓜、西瓜等。

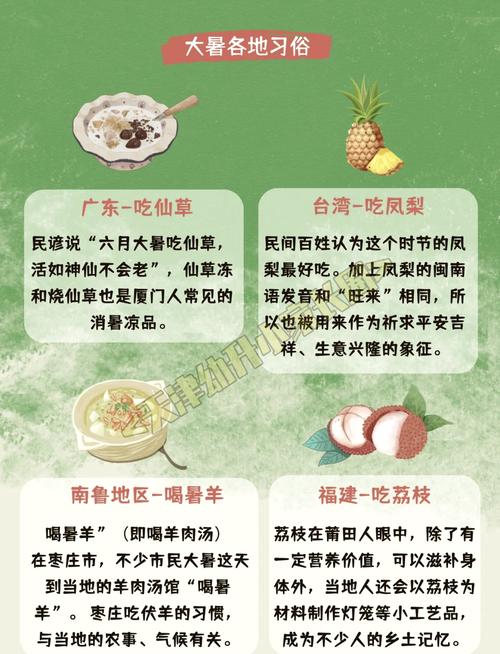

大暑的民俗

大暑节气的民俗主要体现在吃的方面。在粤东南地区,有“六月大暑吃仙草,活如神仙不会老”的谚语。在台湾地区,则有在大暑吃凤梨的习俗,因为这个时节的凤梨最好吃,而且有败火的作用。而在福建莆田,人们要吃荔枝、羊肉和米糟来过大暑。

大暑的饮食文化

大暑时节,饮食调养很重要。由于夏令气候炎热,易伤津耗气,因此常可选用药粥滋补身体。《黄帝内经》有“药以去之,食以随之”的论点。谷肉果菜,食养尽之。大暑天气酷热,出汗较多,容易耗气伤阴,此时要及时补水,吃一些益气养阴且清淡的食物以增强体质。

大暑的气候规律

大暑正值三伏天里的中伏前后,是一年中最热的时段。大暑时节阳光猛烈、高温潮湿多雨,虽不免有湿热难熬之苦,却十分有利于农作物成长,农作物在此期间成长最快。

大暑的节气文化意义

在中国文化中,节气不仅仅是气候的变化,更承载着丰富的文化内涵。大暑的到来,意味着农作物的生长进入了关键阶段,农民们忙于田间劳作,期待着丰收的季节。

| 年份 | 大暑日期 | 农历日期 |

|---|---|---|

| 2024 | 7月22日 | 六月十七 |

| 2025 | 7月22日 | 六月廿八 |

| 2026 | 7月23日 | 六月初十 |

| 2027 | 7月23日 | 六月初十 |

以上就是黄楼生活网小编为大家分享的大暑是几月几日,每年大暑是几月几日「已解决」,希望对大家有所帮助,了解更多问题欢迎关注黄楼生活网!

站长不易,多多少少是点心意